Spielplatz oder Petrischale? Kultur & Wissenschaft in Minecraft, GTA und WoW

Eine Analyse der kulturellen und wissenschaftlichen Macht von Minecraft, GTA und WoW als soziale Labore, ökonomische Systeme und digitale Dritte Orte.

Computerspiele werden oft als flüchtiges Unterhaltungsmedium betrachtet. Ein Hit kommt, wird gespielt und verschwindet im Regal. Doch es gibt Ausnahmen: Minecraft, Grand Theft Auto (GTA) und World of Warcraft (WoW). Diese Titel haben die Halbwertszeit gewöhnlicher Medien weit überschritten. Sie sind keine bloßen Produkte mehr – sie sind digitale Lebensräume, ökonomische Systeme und soziologische Laboratorien.

Dieser Blogbeitrag erläutert die kulturelle Relevanz dieser "Dauerbrenner" und analysiert, welche Erkenntnisse Wissenschaft und Forschung über unser virtuelles Zusammenleben liefern.

Der "Dritte Ort": World of Warcraft als sozialer Anker

Der Soziologe Ray Oldenburg prägte den Begriff des "Third Place" (Dritter Ort) – Orte jenseits von Zuhause (Erster Ort) und Arbeit (Zweiter Ort), an denen Gemeinschaft entsteht (z.B. Cafés, Parks). Für Millionen von Menschen wurde Azeroth, ein Kontinent in der Welt von World of Warcraft, zu diesem dritten Ort (Quelle: Oldenburg, Ray (1989): The Great Good Place).

Die Wissenschaft der Gilde

Die Forscherin Constance Steinkuehler (University of California) hat Jahre damit verbracht, das Lernverhalten und die soziale Dynamik in MMOs (Massively Multiplayer Online Games) zu untersuchen. Ihre Arbeit zeigt, dass Gildenstrukturen oft komplexer sind als moderne Unternehmenshierarchien. Spieler erlernen "Soft Skills" wie Führung, Konfliktlösung und Ressourcenmanagement.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Wer schon einmal erfolgreich WOW-Raids mit 20 bis 30 Spielern koordiniert hat, bringt Fähigkeiten mit, die im Berufsleben Gold wert sind. Denn hier geht es nicht nur um Spielmechaniken, sondern um echte Führungskompetenz. Die Logistik, remote agierende Teams zu organisieren, Ziele zu setzen und virtuelle Werte zu managen, erfordert ein hohes Maß an sozialer Intelligenz, strategischem Denken und Durchsetzungsvermögen. Die besten Manager, die ich kenne, haben genau diese Erfahrung – denn nur wer Fairness, Transparenz und Commitment vorlebt, kann langfristig erfolgreiche Gruppen führen, sei es im Spiel oder im Büro. Wenn ihr Nachwuchs als das nächste Mal einen Raid leitet, trainiert sie oder er vielleicht unbewusst ihre Führungskompetenz von morgen.

In dem Paper "Them’s Fightin’ Words" argumentiert die Autoren Gubler, Joshua, Kalmoe, Nathan und Wood, David, dass das komplexe Vokabular und die statistische Analyse, die Spieler für "Raids" betreiben, sogar eine Form von wissenschaftlicher Kompetenz darstellen.

"Where Everybody Knows Your Name": MMOs als Dritte Orte

Aber wie misst man das wissenschaftlich in einem Spiel? Constance Steinkuehler und Dmitri Williams haben genau das getan (Quelle: Where Everybody Knows Your (Screen) Name: Online Games as “Third Places”).

Die beiden analysierten Chat-Logs und soziale Interaktionen in MMOs, um zu beweisen, dass diese Spiele die Funktion von Cafés oder Kneipen ("Cheers") übernommen haben.

Bridging vs. Bonding: Sie fanden heraus, dass Spiele hervorragend für "Bridging Social Capital" sind (lose Verbindungen zu vielen verschiedenen Menschen weltweit), aber überraschenderweise auch "Bonding Social Capital" (tiefe emotionale Bindungen) erzeugen können, die oft in die reale Welt "überschwappen" (Gildentreffen, Hochzeiten).

Der Unterschied zu Social Media: Im Gegensatz zu Instagram oder Facebook, wo man sich oft nur "präsentiert", tut man in Spielen etwas zusammen. Das gemeinsame Lösen eines Problems (z.B. ein Bosskampf in WoW oder ein Heist in GTA) schweißt stärker zusammen als ein "Like".

Der Corrupted Blood Incident: Epidemiologie in World of Warcraft

Ein faszinierendes Beispiel für die wissenschaftliche Relevanz von WoW ist der "Corrupted Blood"-Vorfall von 2005. Ein Programmierfehler ließ einen virtuellen Virus (Hakkar’s Corrupted Blood) aus einem Raid in die offenen Städte entkommen. Millionen Spieler waren betroffen.

Der digitale Virus: Wissenschaftlicher Impact: Epidemiologen wie Nina Fefferman und Eric Lofgren veröffentlichten dazu einen Artikel in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases (The untapped potential of virtual game worlds to shed light on real world epidemics). Sie nutzten das Spielerverhalten (Panik, Quarantäne-Verstöße, altruistisches Heilen), um Modelle für reale Pandemien zu verbessern. Die Autoren argumentieren, dass Spiele als kostengünstige, ethisch unbedenkliche Petrischalen für Verhaltensforschung bei Pandemien dienen können.

Was diesen Vorfall für die Wissenschaft so wertvoll machte, war der menschliche Faktor, den Computermodelle oft nicht vorhersagen können.

- Teleportation als Flugverkehr: Spieler teleportierten sich in andere Städte und verbreiteten den Virus (analog zu internationalen Flügen).

- Neugier: Low-Level-Spieler rannten in infizierte Gebiete, um "mal zu gucken", infizierten sich und starben sofort – ein Verhalten, das Journalisten in Kriegs- oder Seuchengebieten widerspiegelt.

- Das "Stupid-Factor"-Problem: Die Forscher stellten fest, dass echte Menschen sich oft irrational verhalten (Warnungen ignorieren), was epidemiologische Modelle bis dahin kaum berücksichtigten.

Virtuelle Währungen, Reale Inflation

Ein weiterer Aspekt, der diese Spiele über Jahrzehnte am Leben hält, ist die Wirtschaft. Der Ökonom Edward Castronova ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der virtuellen Ökonomien. In seinem Buch "Synthetic Worlds" beschrieb er schon früh, dass der Handel in Spielen wie WoW oder Second Life (und heute GTA Online) realen wirtschaftlichen Gesetzen folgt.

- Inflation: In MMOs gibt es oft eine Hyperinflation, da Monster unendlich viel Gold "drucken" (droppen).

- Arbeitswert: "Gold Farming" ist in vielen Entwicklungsländern zu einem realen Wirtschaftszweig geworden, was die Grenzen zwischen Spiel und Arbeit (Playbor) verschwimmen lässt.

Lange bevor Bitcoin Mainstream wurde, untersuchte Edward Castronova die Währung "Norrath" im Spiel EverQuest (einem Vorläufer von WoW). Seine Erkenntnisse lassen sich direkt auf die "Shark Cards" in GTA Online oder das Auktionshaus in WoW übertragen.

Castronova berechnete das Bruttosozialprodukt pro Kopf in diesen virtuellen Welten und stellte fest, dass es höher war als das vieler realer Länder (z.B. Bulgarien zum damaligen Zeitpunkt).

- Avatar als Humankapital: Er zeigte, dass die Zeit, die Spieler investieren ("Grinding"), einen realen ökonomischen Wert erzeugt.

- Gresham's Law im Spiel: Schlechte Währung verdrängt gute. In vielen Spielen führt das unendliche "Drucken" von Geld (durch Monster-Loot) zu Hyperinflation, wenn es keine Mechanismen gibt, die Geld aus dem Markt ziehen ("Gold Sinks" wie teure Reittiere oder Reparaturkosten).

(Quelle: Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier)

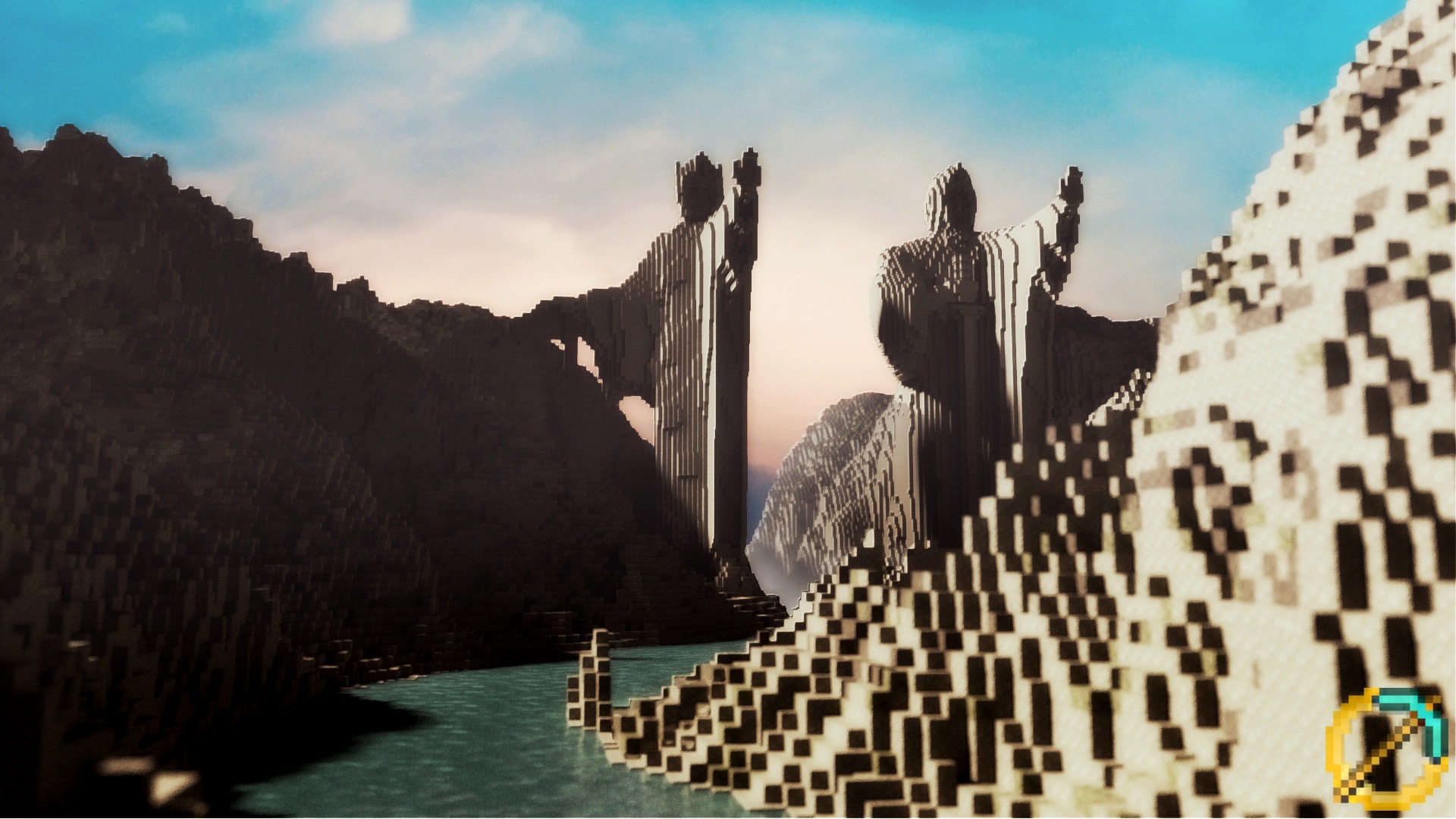

Minecraft: Die Demokratisierung der Kreativität

Wenn WoW der soziale Treffpunkt ist, dann ist Minecraft das digitale Atelier. Es ist das ultimative Beispiel für das, was der Medienwissenschaftler Henry Jenkins als "Participatory Culture" (Partizipationskultur) bezeichnet.

Minecraft & Kognition: Zocken macht schlau (unter Umständen)

Es gibt viele Studien zu Minecraft, aber eine der interessantesten Richtungen ist die Untersuchung der "Computational Literacy". Es geht nicht nur darum, dass man in Minecraft "kreativ" ist. Es geht darum, dass Spieler (oft Kinder) lernen, komplexe Systeme zu debuggen.

Renate Anderson und Mikkel Rustad kombinierten die Soziale Netzwerkanalyse (SNA) mit der Interaktionsanalyse (IA) als Forschungsmethode, um den Einsatz von Minecraft zum Erlernen fachspezifischer Kompetenzen zu untersuchen. Ihre Studien zeigten, dass Minecraft als Bildungswerkzeug im Mathematikunterricht kollaborative Lernprozesse fördert (Quelle: Using Minecraft as an educational tool for supporting collaboration as a 21st century skill).

Ein anschauliches Beispiel ist der Umgang von Kindern mit Redstone-Schaltungen in Minecraft: Hier wenden sie ganz intuitiv die wissenschaftliche Methode an – sie entwickeln Hypothesen, testen diese aus, analysieren die Ergebnisse und passen ihre Lösungsansätze entsprechend an. Dieser spielerische Prozess fördert auf natürliche Weise logisches Denken und experimentelles Lernen.

Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von Minecraft im Unterricht die Entwicklung zentraler Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, etwa das kollaborative Problemlösen und die kreativ-technische Umsetzung von Ideen. Besonders bemerkenswert ist, wie Minecraft-Communities Wissen kollektiv sammeln und weitergeben – ein Prinzip des Crowdsourcing, das heute zu den Schlüsselkompetenzen in einer digitalisierten Welt zählt.

Grand Theft Auto: Satire und Hyperrealität

GTA V (und dessen Online-Modus) ist ein Sonderfall. Es ist eine brutale, überzeichnete Satire des amerikanischen Traums. Doch durch die Langlebigkeit von GTA Online hat es sich in eine Art Kapitalismus-Simulator verwandelt.

Baudrillard und die Simulation

Man könnte argumentieren, dass GTA eine Simulation im Sinne von Jean Baudrillards Simulacra and Simulation ist. Es ist eine Kopie der Realität, die für viele realer wirkt als das Original. Besonders deutlich wird das in der Roleplay-Szene.

Das Phänomen GTA Roleplay

Auf Servern wie NoPixel spielen Tausende Menschen keine "Missionen", sondern simulieren Alltag: Sie arbeiten als Müllmänner, Polizisten oder Anwälte.

Die Performance des Selbst: Hier greift Erving Goffmans soziologische “Theorie der Wirklichkeit” im Alltag: Wir alle spielen Theater. In GTA Roleplay wird diese soziale Maske explizit gemacht. Spieler verbringen Stunden damit, in einer virtuellen Welt an einer roten Ampel zu warten – ein absurdes, aber kulturell signifikantes Verhalten, das zeigt, wie sehr wir nach strukturierten sozialen Normen suchen, selbst im digitalen Chaos.

Nutzen Sie die Digitale Adoption Plattform von morgen - GRAVITY

Die Updates zur digitalen Adoption, die Sie nicht verpassen dürfen – jetzt abonnieren!

Nehmen Sie an unserem "Author Call" teil - bleiben Sie mit den neuesten Trends auf der Höhe der Zeit!

Fazit: Digitale Kulturerbe-Stätten

Spiele wie Minecraft, GTA und WoW sind nicht mehr nur Software. Sie sind Institutionen. Sie haben unsere Sprache beeinflusst (Begriffe wie "NPC" oder "Loot" sind Jugendsprache), unsere Art zu lernen verändert und dienen der Wissenschaft als Modell für menschliches Verhalten.

Sie sind, um es mit den Worten des Spieltheoretikers Jesper Juul zu sagen, "Half-Real": Die Drachen und Autos sind fiktiv, aber die Freundschaften, die Wut, die ökonomischen Transaktionen und die kulturelle Identität, die dort entstehen, sind absolut real.

Letzte Blog-Artikel

Alle Beiträge anzeigen